アラン・ドロンとは何者だったのか――森 遊机さんトークイベント報告

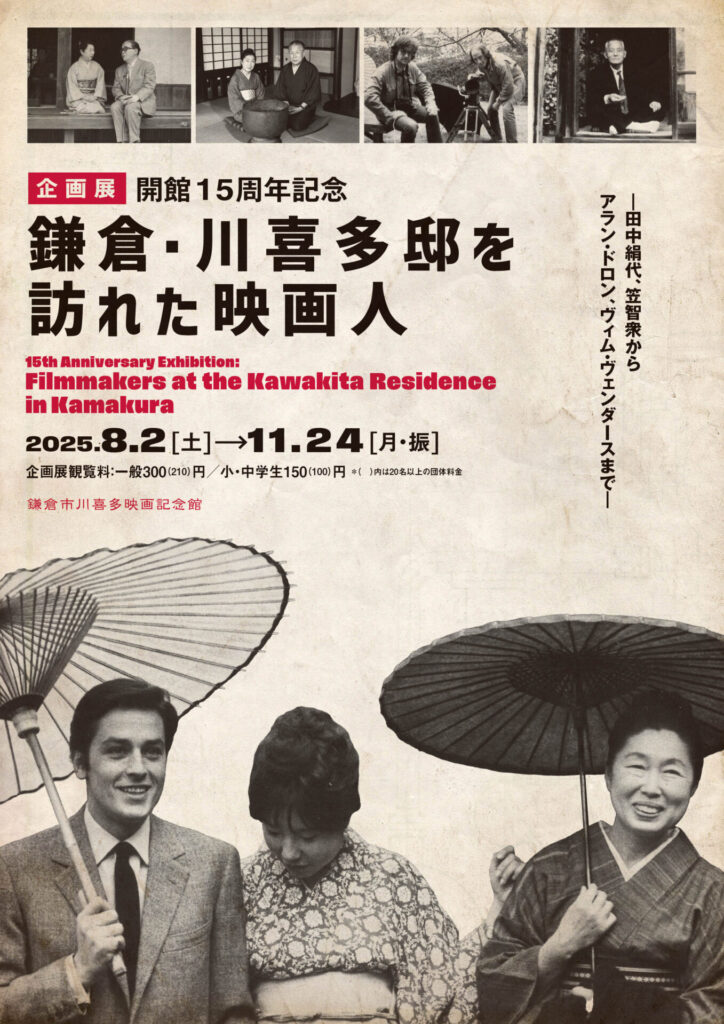

8月2日から始まった企画展「開館15周年記念 鎌倉・川喜多邸を訪れた映画人」。

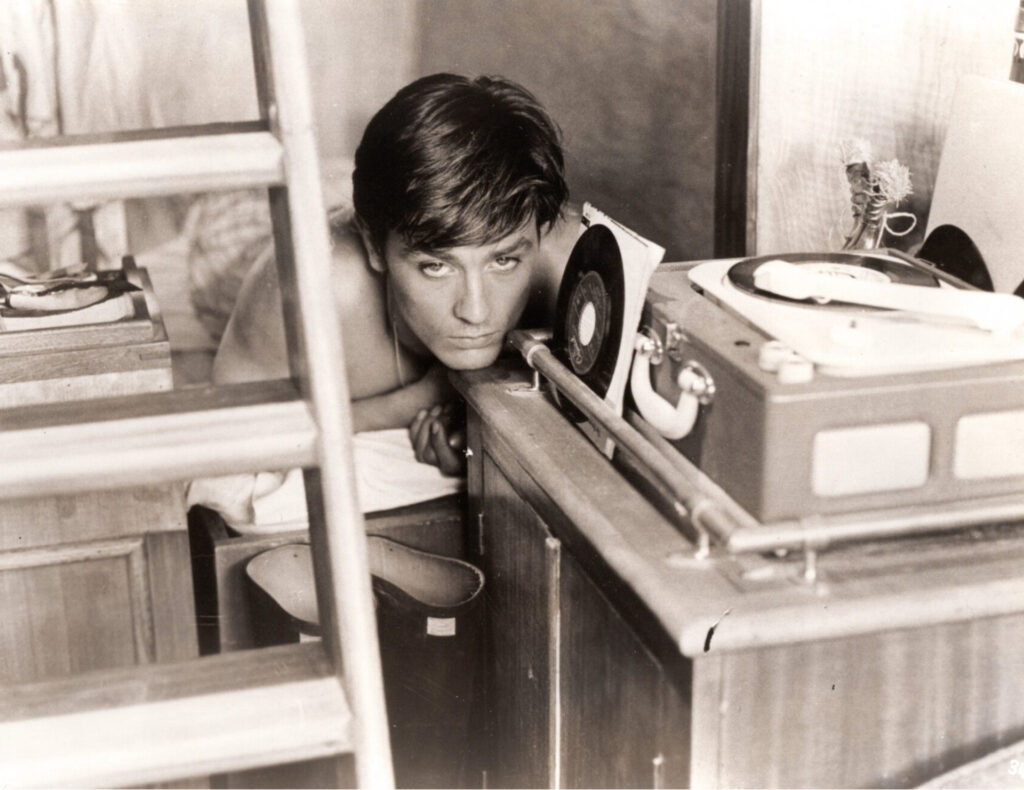

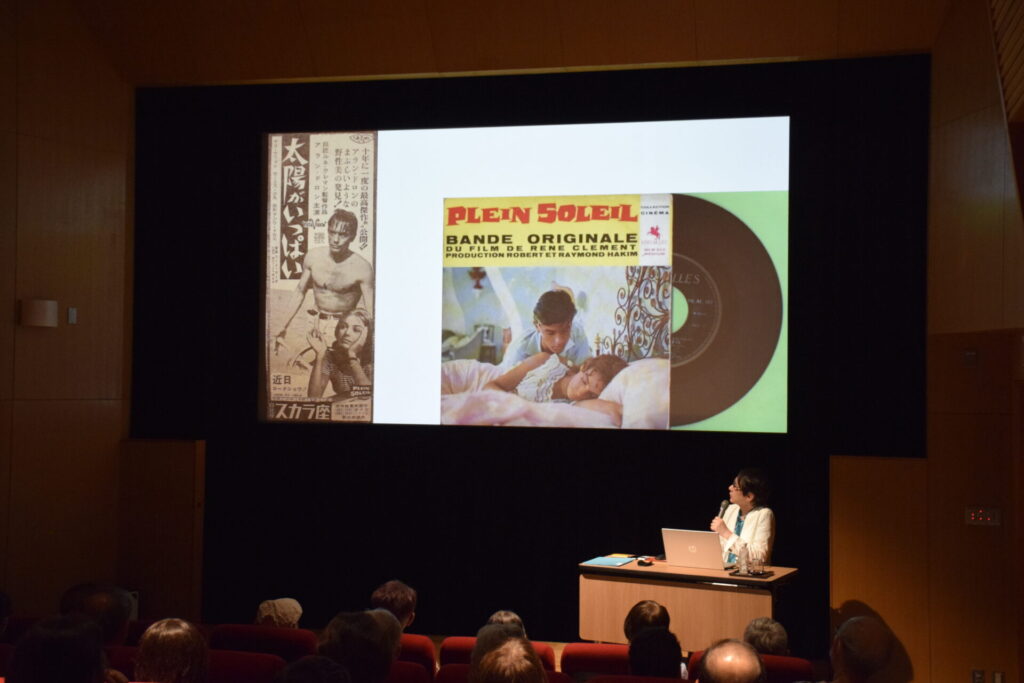

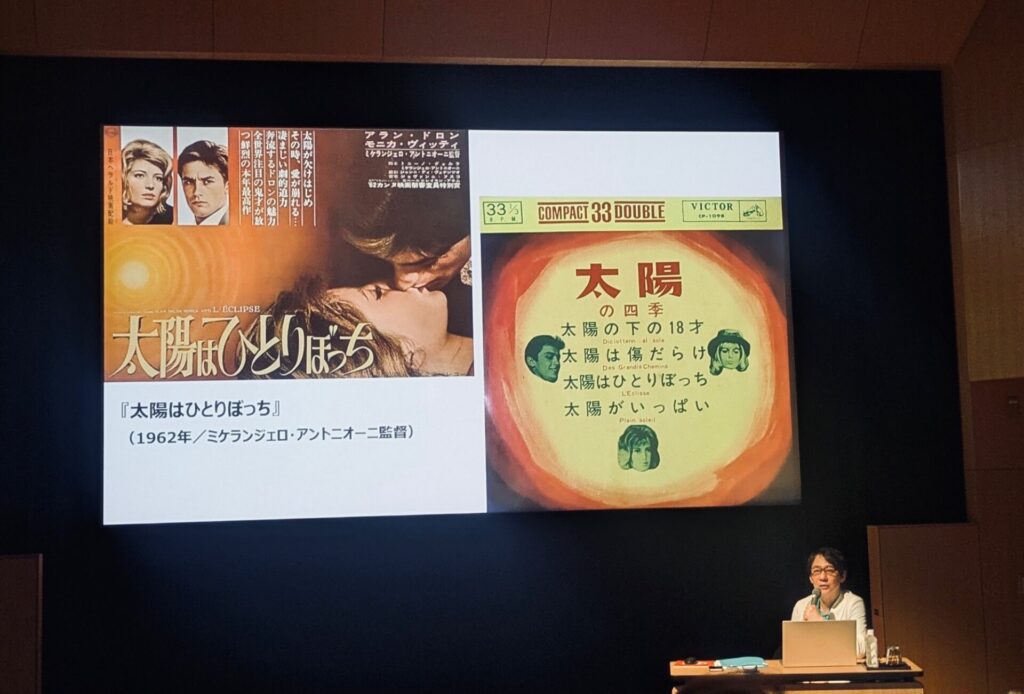

8月26日から始まった企画展関連上映は、アラン・ドロンが主演した『太陽がいっぱい』(1960年)、『太陽はひとりぼっち』(1962年)、『サムライ』(1967年)でスタートしました。

文字通り“太陽がいっぱい”の暑さのなか、連日多くのお客様にお越しいただきました。

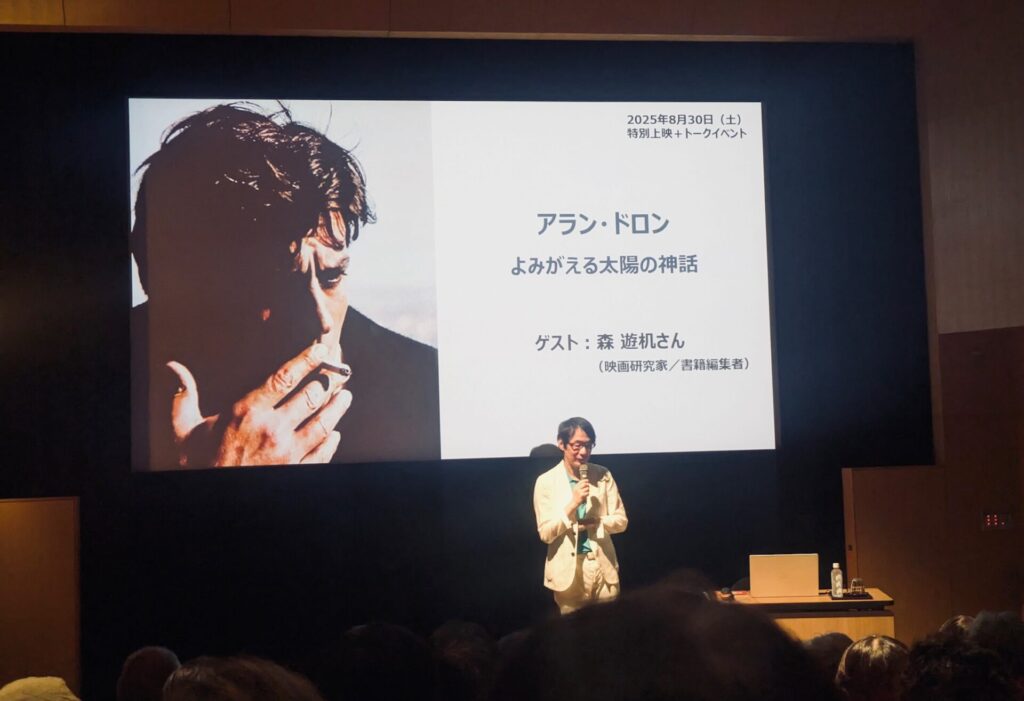

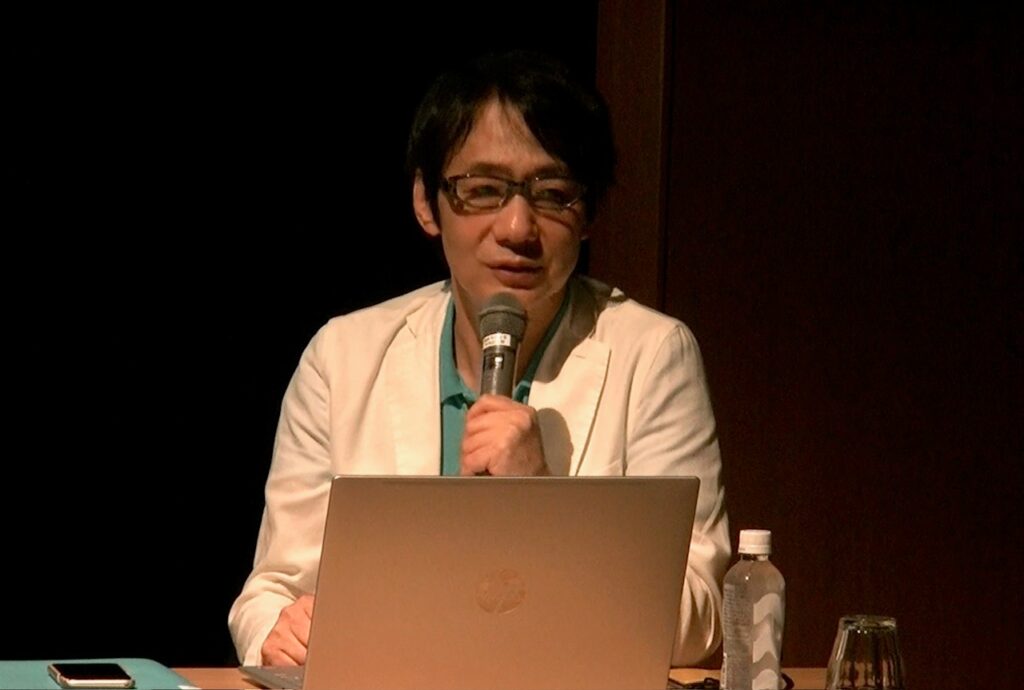

30日(土)には、代表作『太陽がいっぱい』の上映後、森 遊机さんによるトークイベント「アラン・ドロン よみがえる太陽の神話」を実施しました。

当館のイベントで森さんにご登壇いただくのは、今回が3回目です。

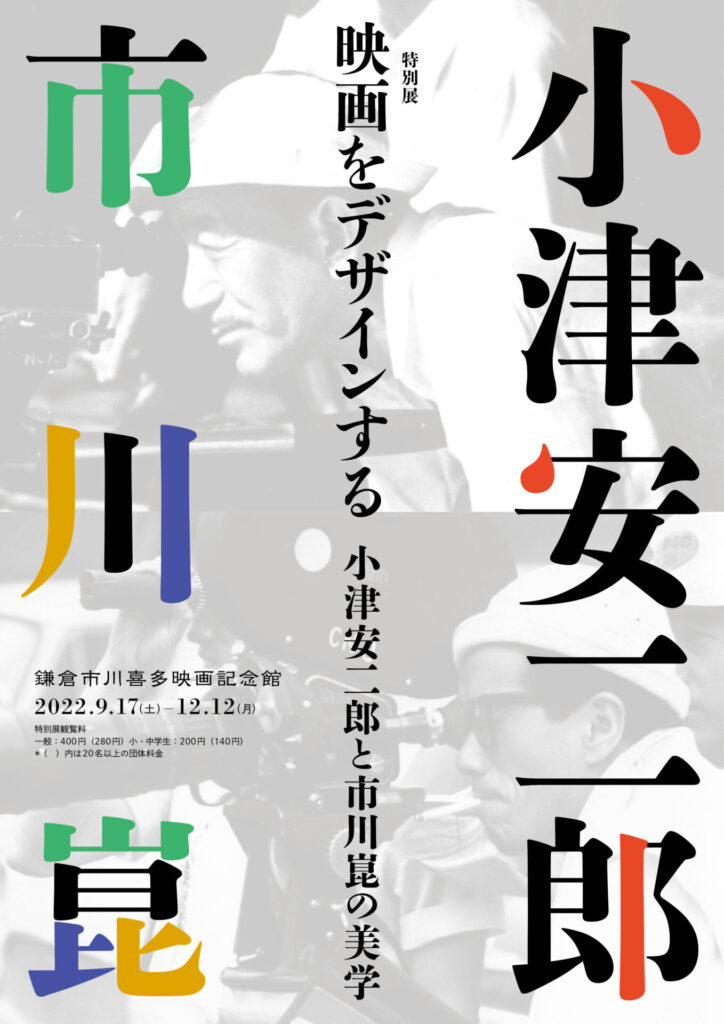

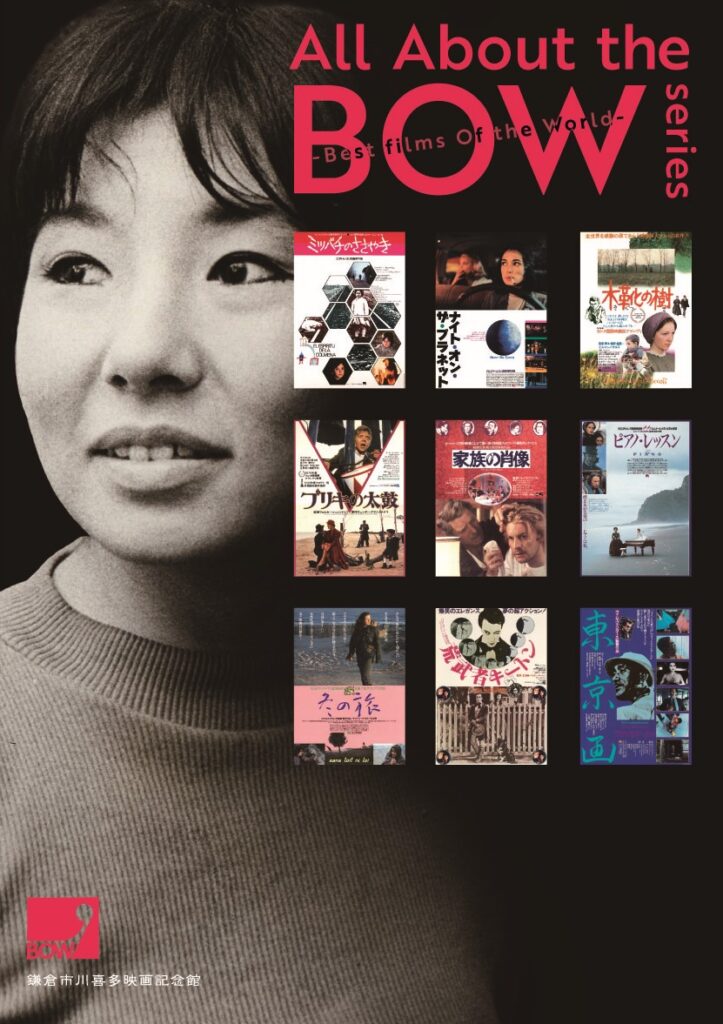

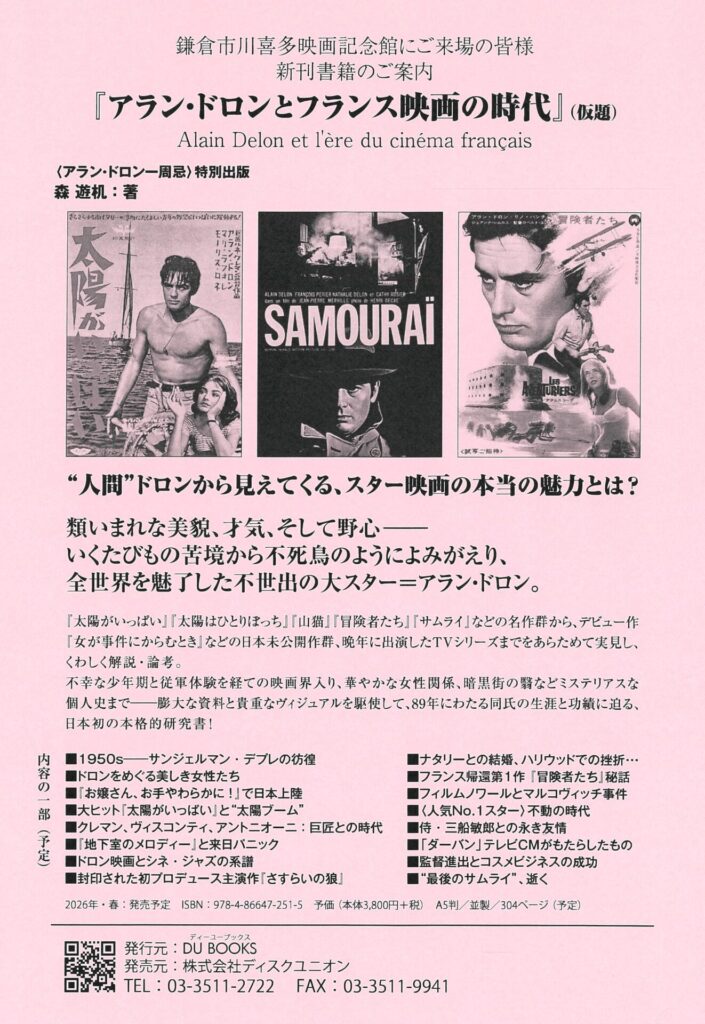

最初は2022年、「映画をデザインする―小津安二郎と市川崑の美学」にて、市川崑監督の研究者として。2度目は2023年、「BOWシリーズの全貌―没後30年 川喜多和子が愛した映画」にて、フランス映画社での川喜多和子さんの元部下として。そして今回は、書籍「アラン・ドロンとフランス映画の時代(仮題)」を今まさに執筆中という、俳優アラン・ドロンとその出演作品の研究者としてです。こうして振り返ってみると、森さんが扱っているテーマの多様さに驚かされます。

今回の企画展でアラン・ドロンについてのイベントを開催した背景には、誰もが知っている大スターでありながらまとまった文献資料はほとんどなく、「鎌倉・川喜多邸を訪れた映画人」のひとりであるにもかかわらず、実は私たちはアラン・ドロンについて何も知らないのではないか、という疑問がありました。その意味で森さんのお話は、アラン・ドロンという人物像を知るうえで大変有意義な機会となりました。

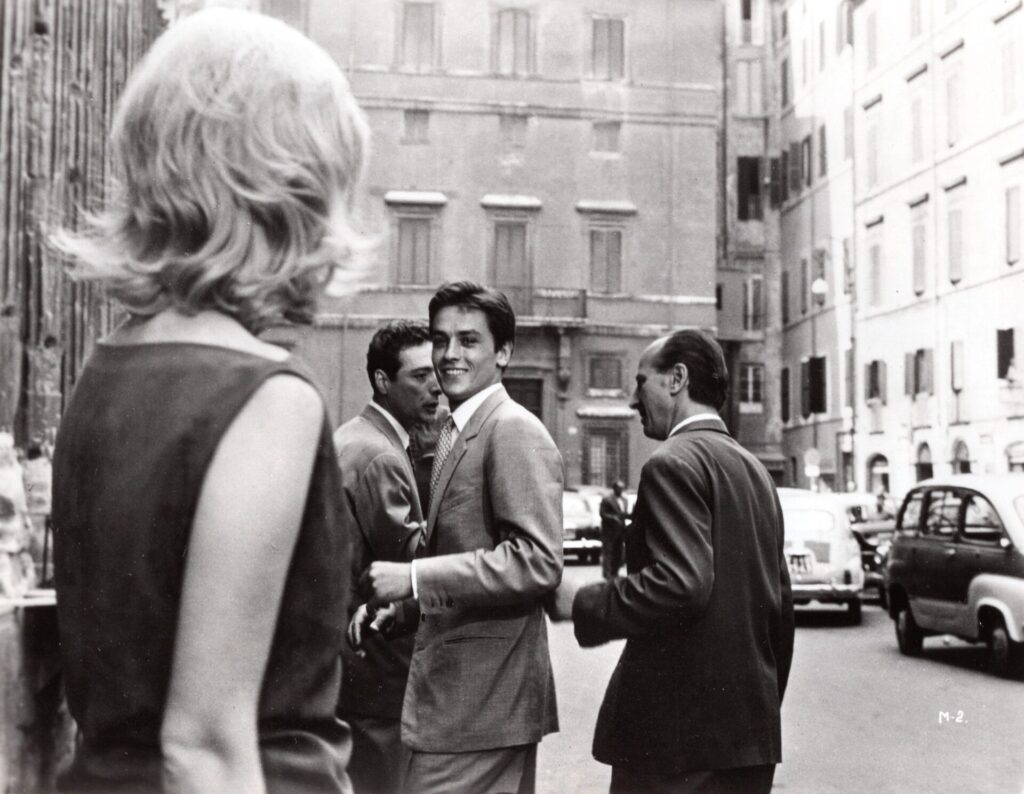

出演作のポスターや雑誌記事、珍しいレコードなど、貴重な資料を紹介しながらアラン・ドロンのキャリアを時系列的に振り返ってみると、日本におけるドロンの人気が、短期間の間に急激に高まっていった様子がよくわかります。1963~1965年の3年間、毎年来日していたという事実もその人気ぶりを物語っています。

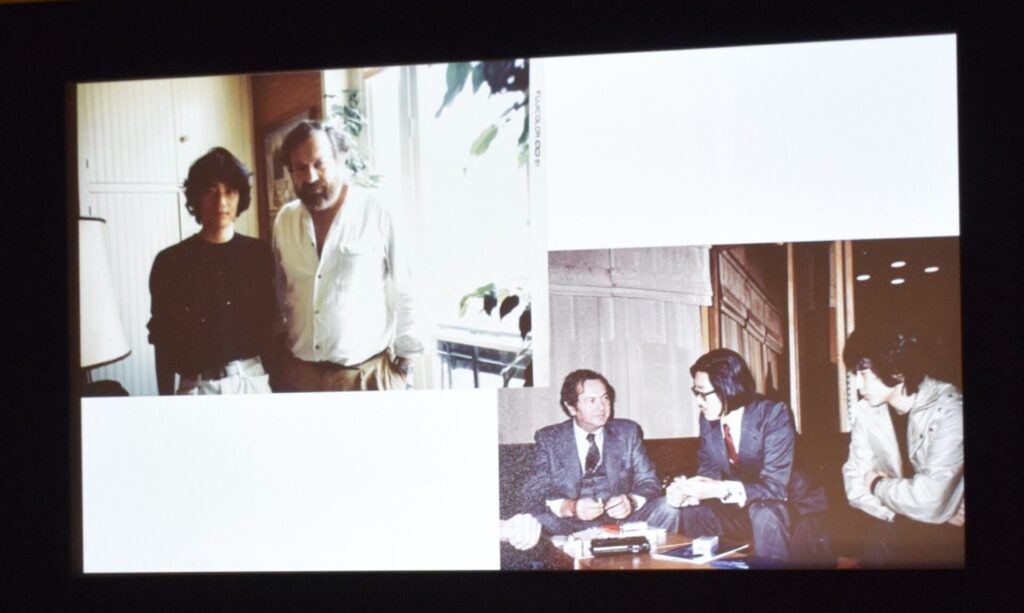

ハリウッドにも進出し、一時はアメリカに暮らしたドロンがフランス映画に返り咲くきっかけとなった作品は、『冒険者たち』(1967年)でした。この映画は特に日本ではとても人気が高いのですが、森さんにとっても本作がドロン出演作の個人的ベスト1とのこと。1981年夏には、映画の舞台となった、大西洋上にある要塞島にも行かれたそうで、その際にはなんとロベール・アンリコ監督の住所を入手し、パリの自宅を訪問。その際と、後日監督が来日した際の写真も見せていただきました。

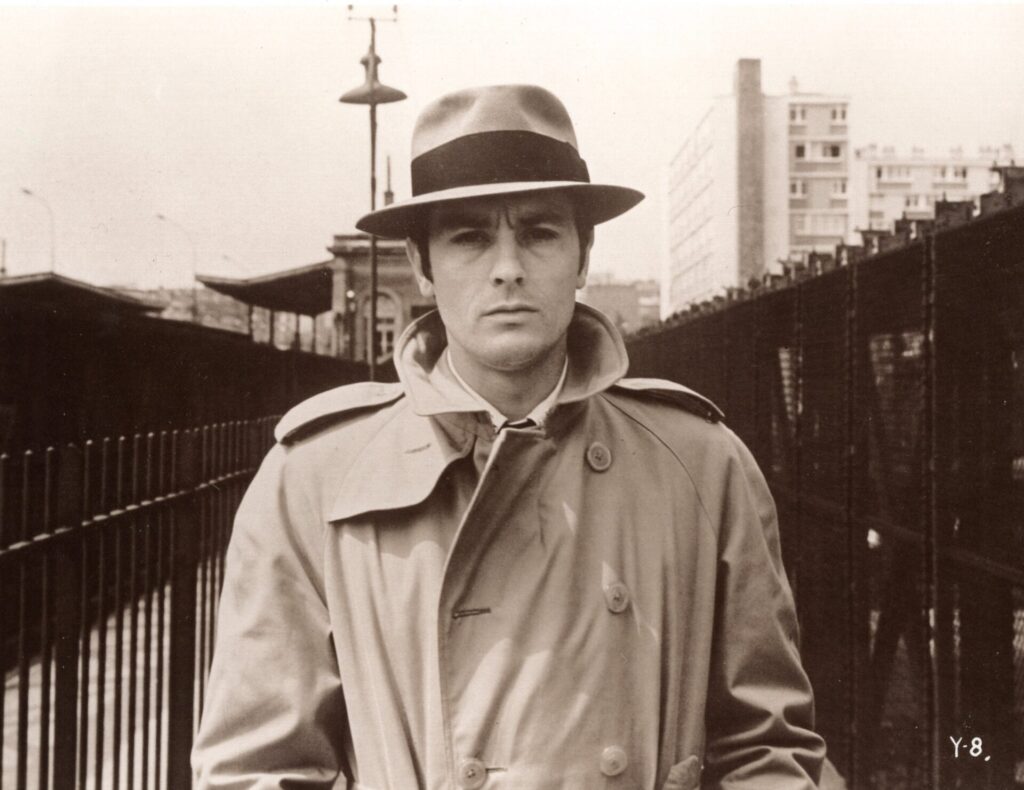

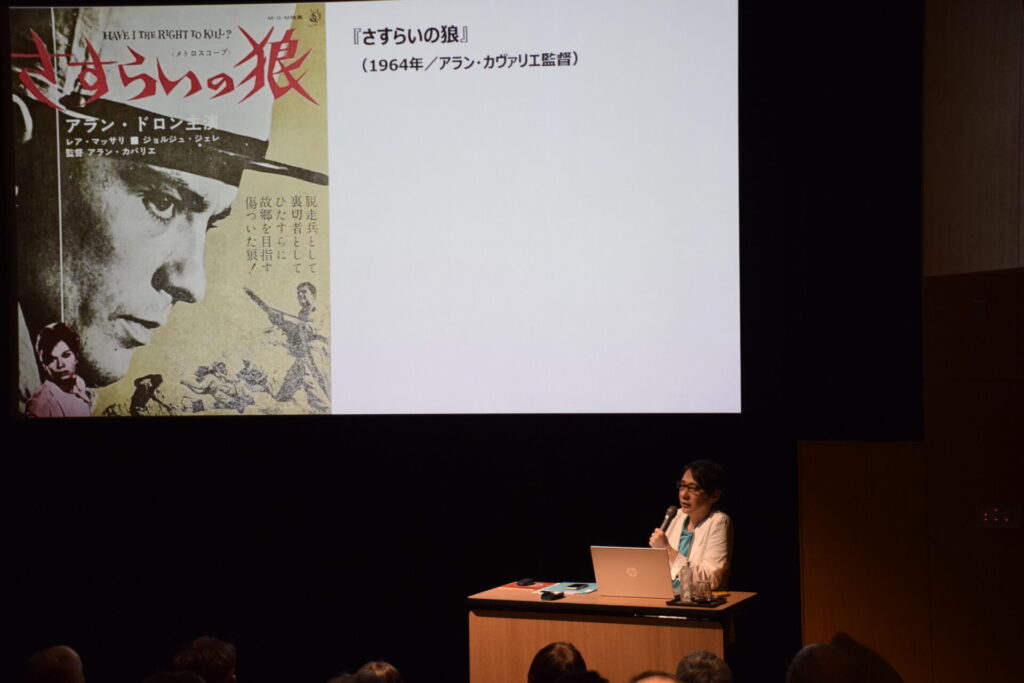

その美貌ゆえ数々の女性と浮き名を流したアラン・ドロンですが、森さんによると、野心家である一方で、映画に対しては非常に真面目かつ努力家で、自身の初プロデュース作『さすらいの狼』(1964年)は、軍隊と特務機関の両方に追われる脱走兵というシリアスな主題をモノクロで描いた作品で、地味ながら質の高い秀作だそうです。また、ジャン・ギャバンやシモーヌ・シニョレら映画界の大先輩との共演では先輩を立て、ライバルだったジャン=ポール・ベルモンドとの初共演で話題になった『ボルサリーノ』(1970年)でも、プロデューサーとして相手を立てることを忘れない義理堅い側面もあったそうです。『レッド・サン』(1971年)で共演した三船敏郎との長きにわたる友情も知られています。だからこそ、ドロンの訃報に際してフランスの新聞や雑誌は、出演作の『サムライ』(1967年)ともかけて、「最後のサムライ」と謳ったのだろうというお話でした。

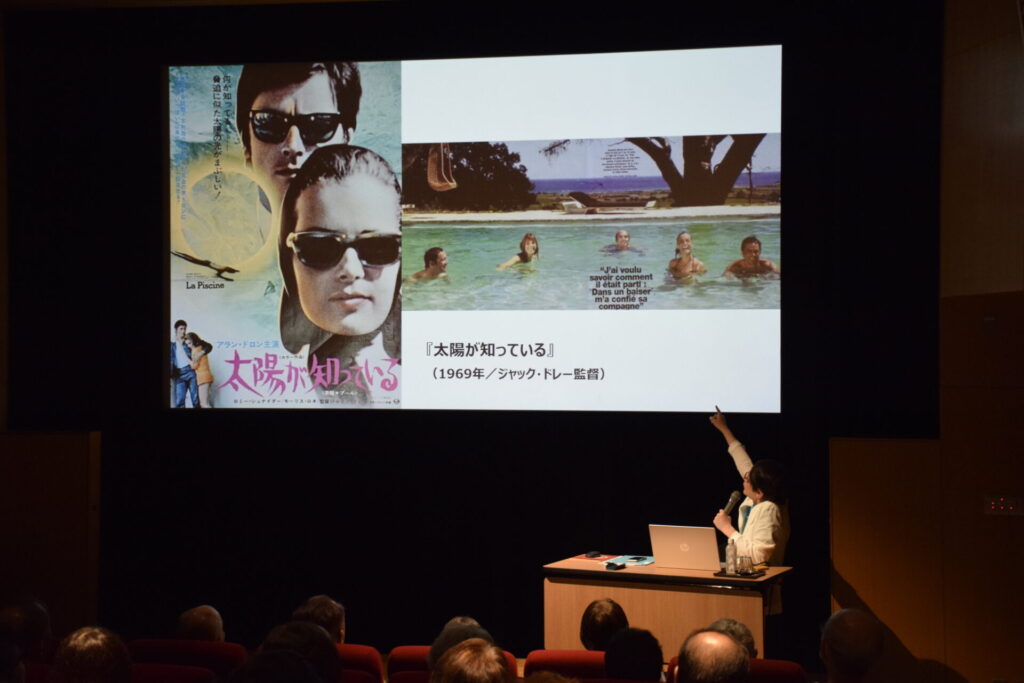

また、ドロンは一時期殺人事件の被疑者として拘留され、社会的地位が危機に瀕したこともあったのですが、疑惑の渦中にあって、偶然にも完全殺人を扱った作品(『太陽が知っている』1968年)に出演し、それが大ヒット。疑いも晴れて見事にカムバックを果たすなど、何度かの危機からそのつどよみがえる不死身さを持ち、まるで映画のような人生を生きているということでした。

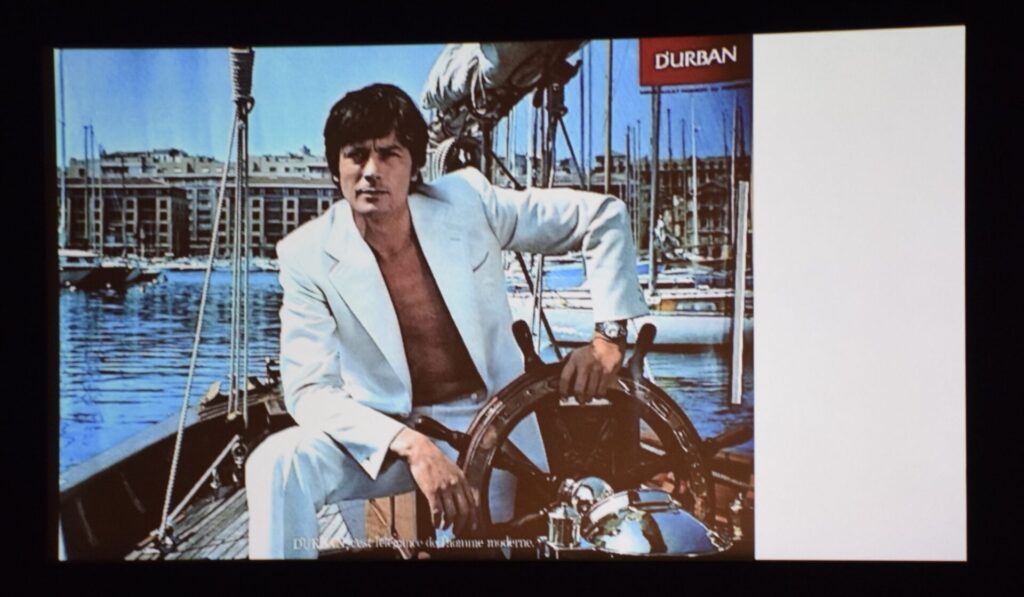

日本ではその後、三船の仲介もあって出演が実現したレナウン「ダーバン」のCMで親しまれ、商業アイコン化が進んだアラン・ドロン。70年代後半以降は徐々にその出演作が日本で公開されることも少なくなっていきましたが、最晩年を支えたのが日本人女性だったことも知られており、ドロンは本当に日本を愛していたのだろう、と最後に締めてくださいました。

充実したトークにご参加くださった皆さんも満足していただけたと思います。目下鋭意執筆中の書籍は、DU BOOKSより来春刊行予定ということなので、出版された際には是非お手に取っていただければと思います。アラン・ドロンという一人のスターの生きかたを冷静に見つめつつ、フランス映画への愛に溢れたトークを展開してくださった森遊机さん、本当にありがとうございました。