「シネマセレクション 映画監督・田坂具隆」を開催しました

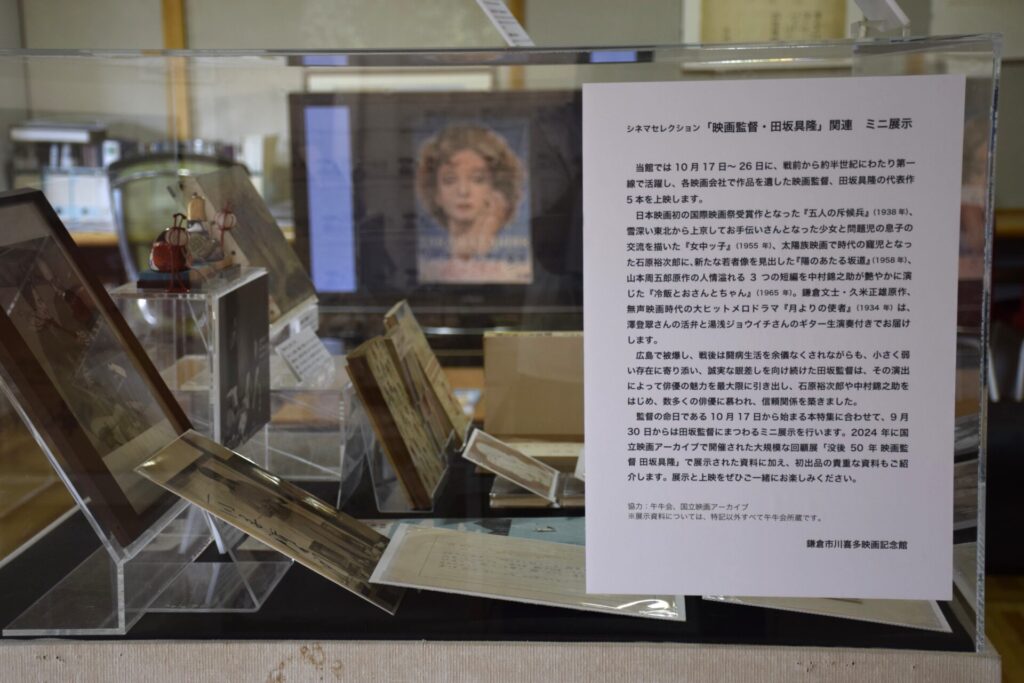

10月17日~26日、川喜多映画記念館では「シネマセレクション 映画監督・田坂具隆」を実施しました。

-1022x1024.jpg)

田坂監督は、戦前の無声映画期から1960年代末まで、約40年間にわたって第一線で活躍した日本映画界の巨匠です。しかしその道のりは決して平坦ものではありませんでした。1945年、43歳という年齢で応召し、郷里の広島で入営中に8月6日を迎えます。原爆投下の瞬間お手洗いに入っていたという監督は幸運にも命拾いしますが、被爆によって2度にわたる闘病生活を余儀なくされました。今回の特集は、田坂監督の命日にあたる10月17日から始めることになりました。

監督の没後50年にあたる昨年2024年、国立映画アーカイブでは上映と展示から成る大規模な回顧展が開催されました。その際、展覧会の構成や展示資料の提供などを担ったのが、資料の収集・管理を含め田坂監督の顕彰を担っている「午牛会(ごぎゅうかい)」です。当館での企画も午牛会の皆様の全面的な協力のもと、10月17日からの上映に先駆けて、9月30日より関連資料のミニ展示を行いました。

今回は『月よりの使者』(1934年)『五人の斥候兵』(1938年)『女中ッ子』(1955年)『陽のあたる坂道』(1958年)『冷飯とおさんとちゃん』(1965年)と、時代ごとの代表作5作品を上映し、田坂具隆という監督の全体像を知っていただくことを目指しました。

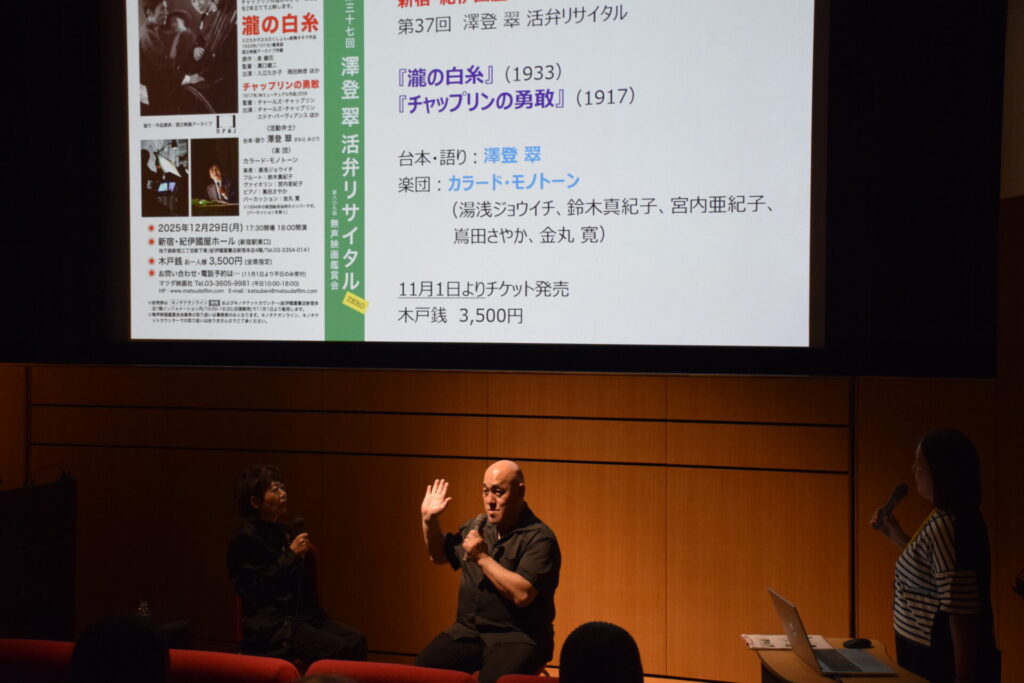

こうした代表作の上映に合わせて、19日には活弁&生演奏付き上映会を、26日の最終日には午牛会の皆様にご登壇いただきトークイベントを実施しました。

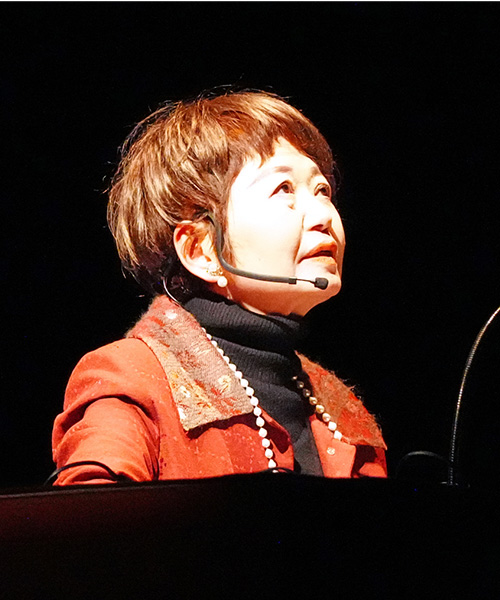

当館では年に1度行っている無声映画の活弁付き上映会。今回はサイレント作品としては長尺の150分近い『月よりの使者』を上映しました。当館では初めてとなる「生演奏」での活弁上映ということで、弁士はおなじみ澤登翠さん、そしてギター演奏は澤登さんとも長く一緒に活動されている湯浅ジョウイチさんです。

澤登さんのかくしゃくとしながらも柔らかい活弁は、信州の美しい高原や湘南の海を際立たせ、美男美女のメロドラマにそっと寄り添い、いつしか観客は弁士の存在を忘れて映画に集中していきます。そして湯浅さんのギターは、メロディを奏でるだけでなく、列車の動きの効果音を緻密に再現したり、劇的な場面では荒々しく緊張感を高めていくなど、絶妙なバランスで映画を引き立てます。プロフェッショナルなお二人の活弁と演奏が、映画と一体になって観客をメロドラマの世界にぐいぐいと引き込んでいきました。

お二人には上映後のトークにもご登壇いただき、湯浅さんと無声映画の出会いなど貴重なエピソードをお伺いすることができました。またこの日、入江たか子さんのご息女である女優の入江若葉さんも観に来てくださっていました。若葉さんは本作を澤登さんの語りで初めてご覧になったそうで、映画を決して邪魔しない澤登さんの活弁と、古さを微塵も感じさせない田坂監督の画面構成に大変感激されていました。

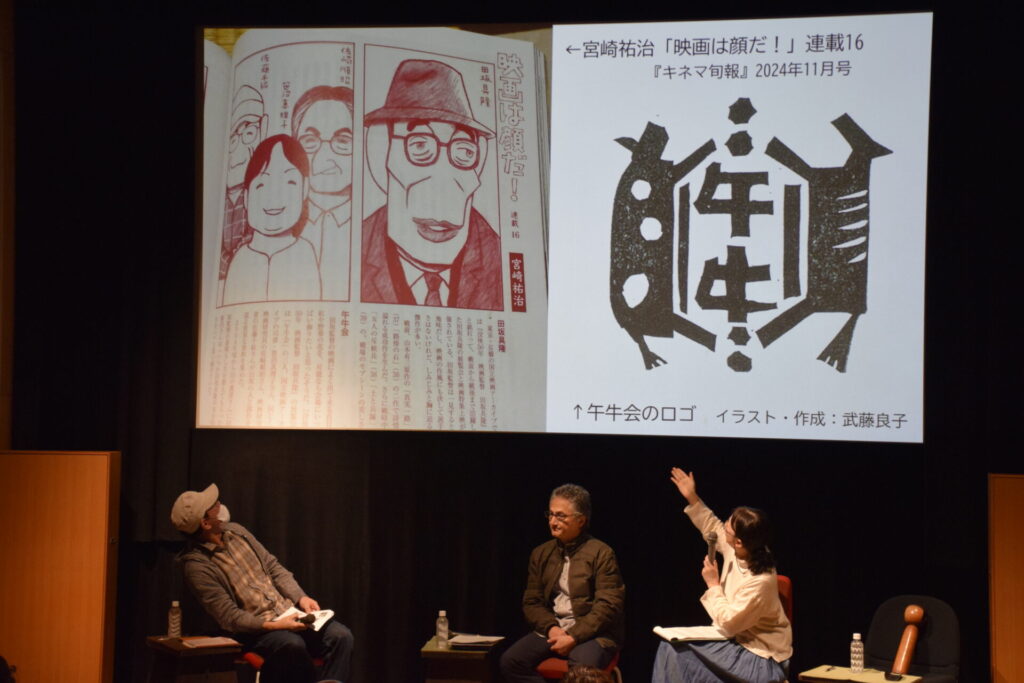

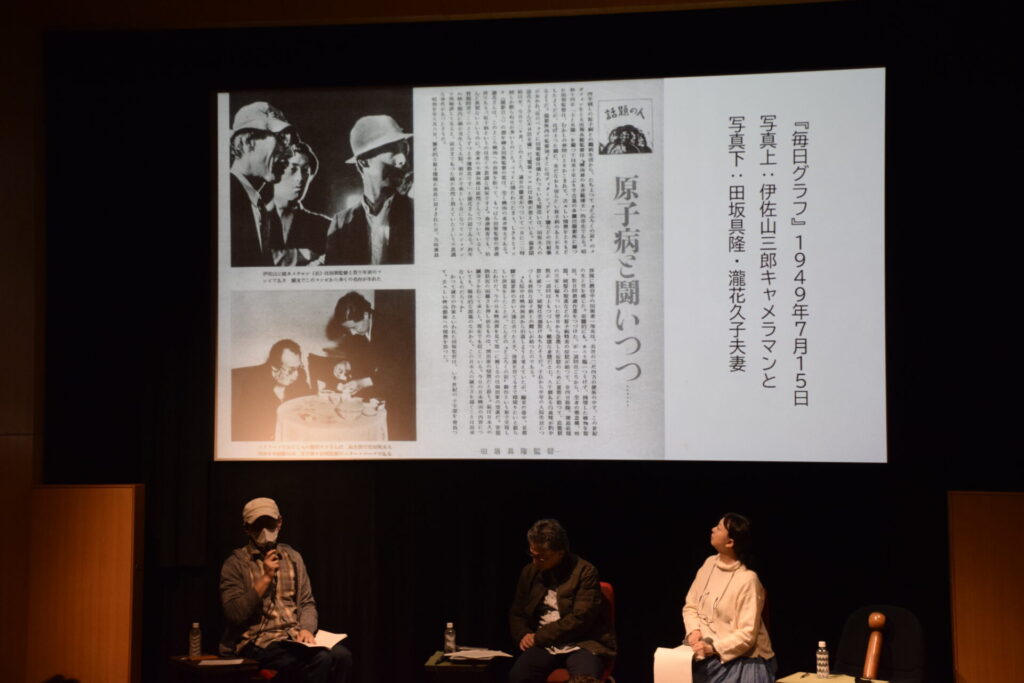

26日、『女中ッ子』上映後のトークイベントは「田坂具隆(ぐりゅうさん)と午牛会のこと」と題し、来年4月に刊行予定の書籍の構成に沿いながら、田坂監督について深く知っていただく機会となりました。

午牛会代表の笹沼真理子さんは、司書として働く国立映画アーカイブで出会った映画・文化史家の田中眞澄さんを通して田坂監督を知り、急逝した田中さんの遺志を引き継ぐ形で午牛会の活動を始めました。田坂作品に通底する「ちいさきものへのまなざし」そのままに、田坂監督は郷土玩具の収集が大変お好きだったとのことなどを熱く語ってくださいました。『女中ッ子』にもこけしが登場していましたが、トークの際は監督が美術監督・木村威夫さんに贈られたというこけしも壇上で見守ってくれました。

ドキュメンタリー映画の制作にも携わっている佐藤千紘さんは、田坂監督と「戦争」をテーマに、監督の被爆体験や作品に流れるヒューマニズムの観点からお話しくださいました。のちに市川崑監督によって映画化される『ビルマの竪琴』ですが、当初は田坂監督が映画化を計画していたそうです。実現はしなかったものの、残された演出プランなどから田坂映画としての『ビルマの竪琴』がこれから明らかになっていくのが楽しみです。

笹沼さんとともに国立映画アーカイブで田坂資料の調査・管理をされている佐崎順昭さんは、東映に移籍後、晩年の田坂と深い信頼関係で結ばれた脚本家・鈴木尚之の旧蔵資料から、親子ほども年齢の違う二人の関係性を読み解いてくださいました。現在午牛会が管理・調査している資料からは、田坂監督がいかに周囲の人々を大切にし、彼らから愛されてきたかが本当によくわかります。偉大な映画人であっても、その資料が大切に残されるとは限らず、散逸してしまうことも少なくないなか、午牛会の努力はもちろんですが、そこに集まってくる資料が持ち主によって大切にされてきたことが、何よりも田坂監督の人柄を物語っているように思います。

会のメンバーがそれぞれの関心や研究テーマに沿って語っていただいたこのトークイベントが、4月の書籍刊行へのひとつのステップとなり、さらなる田坂監督の顕彰に繋がっていくように感じられました。客席には1週間前に『月よりの使者』で弁士を務められた澤登翠さんの姿もあり、澤登さんが全身で田坂監督という存在を受け止め、吸収していらっしゃる様子が伝わってきました。

今回の企画は、多くの関係者の方々のご協力によって実現したものです。関わってくださった皆様、そして映画やイベントにご来場くださった皆様、本当にありがとうございました。

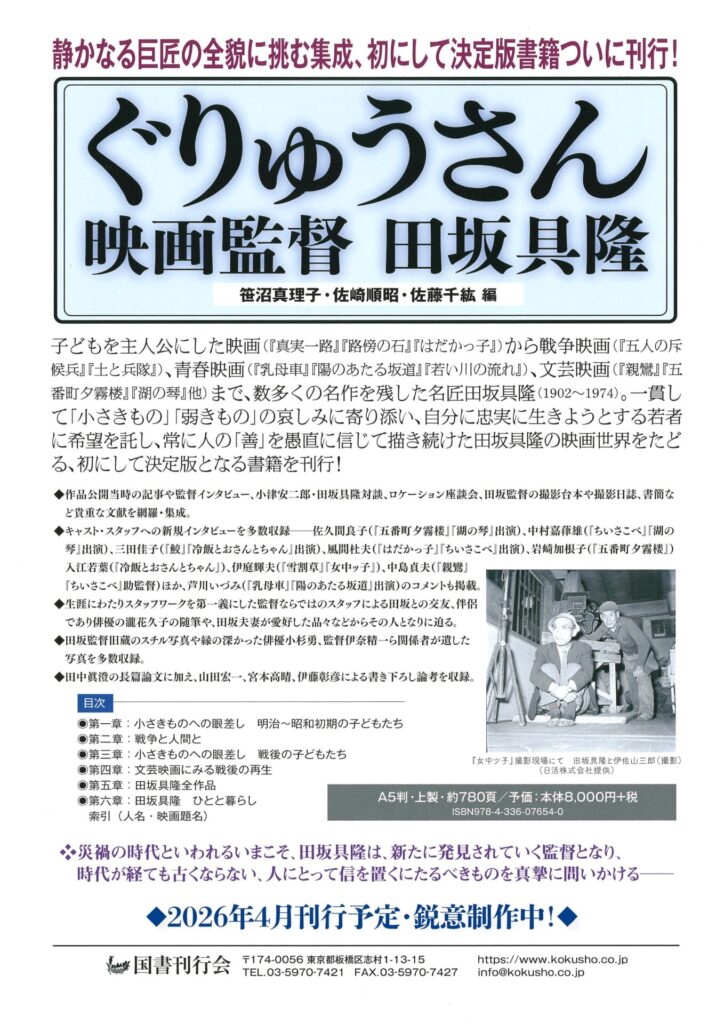

当館でのミニ展示は、企画展が終了する11月24日まで続きますので、ご来館の際にはぜひ展示コーナーもご覧ください。そして巨匠でありながら、これまで一冊もなかった田坂監督待望の書籍は、田中眞澄さんが遺した論考をはじめ関係者への新規インタビューや貴重な資料を収録して、来春4月に刊行 予定です。お楽しみに!

-212x300.jpg)