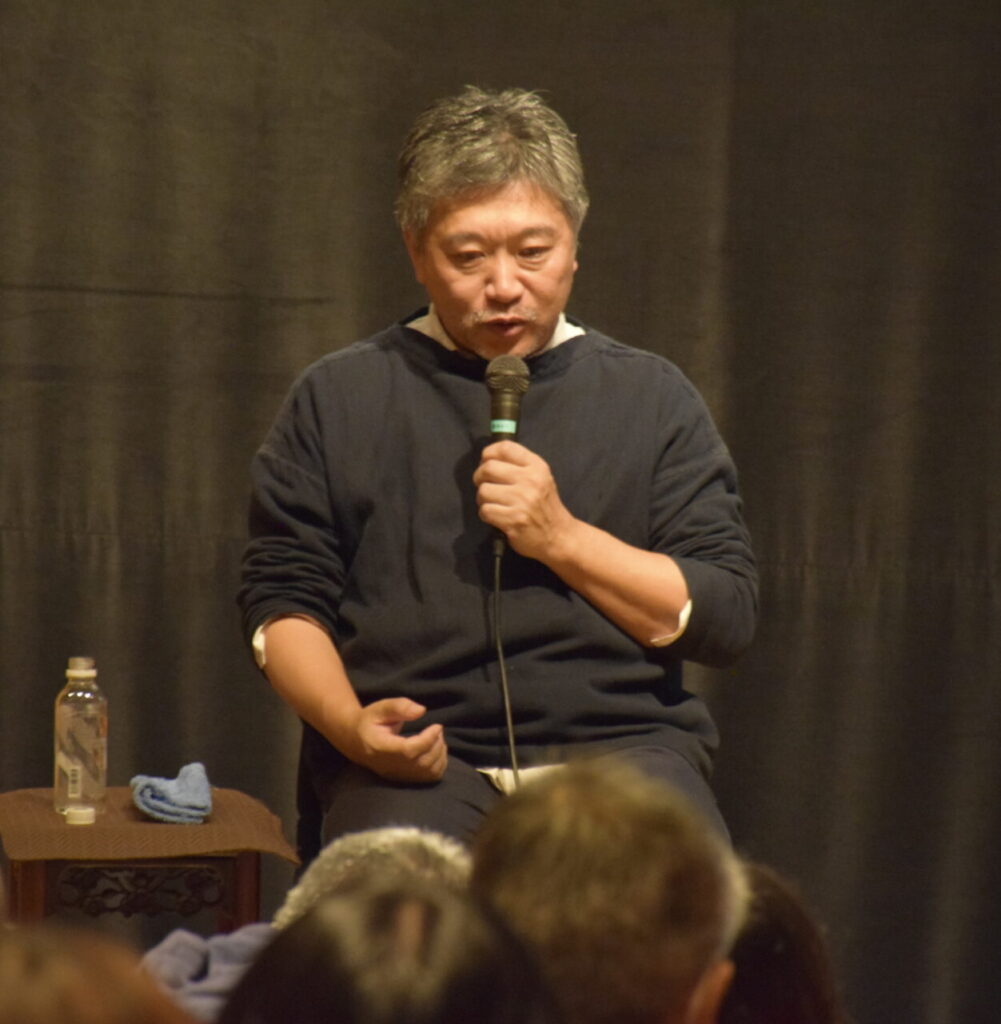

是枝裕和監督トークイベント「これまでとこれから」レポート(後半)

トークイベント前半ではテレビ時代を中心に、人間関係での苦労話、意外な人物との関係性、11月にお亡くなりになった脚本家・山田太一さんへの思い、そして最新作『怪物』について語っていただきました。後半では、映画界の現状と課題を中心に、2014年に立ち上げた制作者集団「分福」のことなどお話しくださいました。そして最後はやっぱり鎌倉にとって大切な映画『海街diary』の話題も出ました。

(質問者)日本の映画業界は海外からも評価されていますが、業界の方たちがその恩恵を受けられていないんじゃないかという危惧が、外から見ていて心配しています。現場でずっとやられている監督のお考えを聞かせていただきたいです。

(司会)今日は、action4cinemaの中心メンバーとして監督も活動されているところに興味を持っていらっしゃる参加者の方も多いようです。

ちょうど2年ほど前、今の日本の制作環境に問題意識を持っている作り手たちが集まって、勉強会を始めて。2022年6月に、僕と諏訪敦彦さんと、西川美和さんや深田晃司さんらが中心になって団体を立ち上げました。なぜ立ち上げたかというと、若いスタッフが撮影の現場にとどまらなくなっていて。それは仕事が辛すぎるのと給料が安すぎる、生活ができないっていう状況があって、どうしたらそれを改善していけるのかということを考えないといけないということです。撮影がフィルムからデジタルになって便利にはなりましたし、その分、お金がかからなくなったという口実のもとに製作費がどんどん安くなっているんですね。スタッフは少ない、作品の本数は多い、予算は限られているという状況の中で、すべてとは言いませんが完全にブラック化している。

そのためにどういう仕組みを構造的に考えなければいけないかということを色々勉強しながら、フランスや韓国にある団体のモデルケースを例にとりながら、儲かってるお金の中から1%でも現場に還元して、労働環境を変えるとかハラスメントの相談窓口を作るとか、女性が働きやすい環境を作るとかっていう提案を、1年間ぐらい映連(日本映画製作者連盟/東宝・松竹・東映・KADOKAWAからなる)の事務局と交渉してきました。興行収入(興収)の半分が配給収入(配収)になりますが、興収が2000億だと配収が1000億、トータルの興収2000億の1%にあたる20億でもそういうところに回して、これから育っていこうとする若いスタッフや監督が少しでも映画を作りやすくなるような環境を作る、観客が色んな映画を観られる環境を作る、どんどん潰れているミニシアターや映画文化を保護していこうとか、そういうことにお金を使う仕組みをぜひ考えてほしいと、1年かけて交渉してきたんです。フランスでは興収全体の11%をそういった予算に回してるんです。韓国も3%回してる、そのことによって、映画の文化が守られたり、多様性が守られている状況があります。韓国でも大ヒットする映画だけではなくて、新人がデビューしやすい形をちゃんと整えて、そういうバランス、文化と経済のバランスをもった機関っていうのを作ってるんですけど、日本はないものですから。それを映連が主導的に動いて、業界をまとめて作ってほしいと交渉したんですけれども、実質決裂しましてですね。1%も出せない、ミニシアターの問題などは私たちと関係がないと思いますというのが答えでした。それで、僕らとしては違うルートからまた違う働きかけを始めているところです。

(司会)日本はチケット代が他国に比べてすごく高いわけで、映画会社は懐も潤っているように思いますが…。

その話をしてた時、東宝はまだ1900円だったんです。それでそのうちの1%でいいから、いやできないんだって話をしてる間に、いつの間にか100円あげてましたからね。10年後、20年後の映画を観るお客さんたちのために東宝が主導して動いてくれれば誰も逆らいようがないと思っていたんですけど、なかなか難しいです。法律が変われば従います、っていう言い方なんですよ。ただ官主導でやるべきことなのか、これは国に訴えていく話なのかどうなのか、本当は業界が自ら動くべきだと思っているんです。

(司会)カンヌ映画祭でも、アジアのそれぞれの国の映画機関が一緒にネットワークとしてやっていきましょうという声明が出た時に、日本はそれに該当する機関がないからそこに加われなかったというニュースもありましたよね。

AFANといいまして韓国が中心になってアジアに声をかけて、アメリカ、ヨーロッパに対抗する形で、アジアが人材交流と資金交流をして国際共同製作を積極的にやっていこうという、とても素晴らしい取り組みだと思っています。韓国の、先ほど話した3%を原資に運営されているKOFICという機関から、とりあえず文化庁に連絡が行ったらしいんだけど、文化庁がそこで止めてしまったために、この仲間には加わらないという状況になってしまって、完全に蚊帳の外なんですよ。これはまずいなと思ったので、この間KOFICのトップに来てもらって記者会見を開いて、何がマズいのかは一応皆に知ってもらうような形をとったんです。そうやってちょっとずつ外堀を埋めていくというか、少しでも違和感を声にしていかないと変わりようがない。ただ怒ってるだけみたいになるのは嫌なんですけど、あまりにも将来のことを考えていない。

難しいのは、海外に日本のクリエイターや映画を持っていって、海外でもきちんと存在感を示そうっていうことをやろうと思うと、それは経産省なんです。それで文化の側面は文科省、文化庁になるじゃないですか。で、働き方をどうするってなると今度は厚生労働省になっちゃうんです。それでどこも手付かずになっている。これでどうやったら長時間労働とか低賃金とかなくすことができるのか…引退までにはもう少しちゃんとやりますけども。

ちょっと離れるけど、政治と文化は距離をとるべきだとずっと思ってはいます。そこが癒着した結果、何が起きたかというのは明らかなわけで、ちょうど昨日、大学教育と国の距離がなくなる基本法案が通過してしまいました。それが一体どういった事態を生むのか、とても危惧しています。

今回映画の業界で「日本映画制作適正化機構」というのができて、それこそ映連と日映協(日本映画製作者協会)という独立系のプロダクションの集まりと映職連(映像職能連合)という3つの団体が調印をして、2023年4月から、現場の労働改革をしましょうっていうのを一応始めた。ご存じですか?もちろんみんながサインしたことはいいことなんだけど、ここでサインした一日の労働時間が13時間(長くない?)で2週に一度完全休、月に2回しか休めないんです。これブラックであることに変わりはないじゃないですか。ただ一応それで基準を出したから、今後も検証と監視を続けていく。これは、経産省にいた一人の女性が積極的に動いて映連の尻をたたき、ようやく実現したんですよ。だからそういう人が官の側にいてくれると、僕らがいくら騒いでも一切動かない人達が動くんだなってわかったから、だとするとちゃんと理解のある人達と連携をして、業界に外側から圧力をかけていくっていう、なんか今政治家みたいな話をしてますけど。そうしていかないと彼らは動かないなと思い始めています。なので、誰か政治家と握手してる写真が出ても、あいつも日和ったとか言わないでください。

(司会)2014年に分福を立ち上げられて、監督の作品で経験を積んでというやり方は本当に良いシステムではないかと思います。そこで得ている充実感や課題といったものはありますか。

元々映画作りに対する違和感として、助監督チームは撮影の2ヶ月前に入って、クランクアップと同時に別の組に移ってしまう、それ以降の仕上げ作業には関わらない、というものがありました。もちろん、とにかく現場を経験するというスタイルを選んでいる助監督たちもいるんだけど、多くの場合、それ以降助監督を雇っておくだけの予算がない、だから現場が終わったらもう終わりっていう仕組みにどうしてもなっていて、いつ彼らは監督になる階段を上るのだろうか、まだ半分終わったところなのになんでその後付き合わないのかなと疑問に思っていました。テレビをやってると、アシスタントディレクターが企画書を書くところから一緒にやって、放送まで立ち会うのが通常なので、そこで学んでいくことはとても大きい。僕がディレクターの時にアシスタントだった子がディレクターになったら、僕がプロデューサーになる、テレビの文化ではそれが普通です。映画の世界でもそれをやってるのは、僕とか岩井俊二さんとか、テレビでそれを経験してる人ですね。それが向いてるかと言われるとそんなに向いていないけど、それは役割として担うべきだからやっています。もちろん助監督は助監督でとても大切だからいらないわけじゃない、作品を前に進めていくスタッフとしていてもらいつつ、僕の脇に監督助手という、いわゆるテレビで言うところのアシスタントディレクター的なポジションを置いて、企画書を書くところからいてもらって、現場ではそばにいて、編集からポスターとかそういうのから全部一緒にやっていく。こういう形を最初にやったのは2008年、『歩いても 歩いても』の時で、その後『エンディング・ノート』という映画を撮った砂田麻美さん、その前にそういうポジションで関わっていたのが西川美和さんです。僕自身、助監督経験がほとんどないので、助監督という形ではない、でも監督になっていくルートをひとつ作ってみようということで15年くらいやってきました。その中から何人かが監督になりましたが、僕が考えてるよりはペースが遅いです。監督助手の間は給料を払うんだけど、監督助手を卒業したらもう自分で稼げっていう、結構スパルタなんだけど、なかなか3年で自立できるところまではいかないので、もう少し5年、長いと7年ぐらいかかってしまいます。もうちょっと早く監督になってくれないと困るなと思いつつ、でも何人かが育ってきているので、その育った監督たちがまた新しい監督助手をつけて次の作品に向かう、みたいなサイクルがもうちょっとできてくると、僕も少し楽になるかもしれない。

(司会)監督は(テレビドラマ)『ゴーイング・マイ・ホーム』の時は、ご自身で脚本も書かれて演出もして編集もするという試みだったと書かれていますが、最近の(配信ドラマ)『舞妓さんちのまかないさん』では、分福の若手の方たちが脚本を書いたり監督をやったり、そういう意味では、監督の信頼を受ける方たちが一緒に連続ドラマを作っていくというサイクルもあるのかな、という風に思いました。

そうですね。配信系のものは、現場を経験するには本当にいいと思います。今度のは全7話なんですけど、全部自分で演出をしていまして、大体映画3本分くらい、撮影日数でいうと90日くらい…。結構これを1回やるとね、トライアスロンのようで、映画を1本撮ることが体力的にも精神的にも楽になるっていうね。もう終わっちゃうのか、みたいな。だから一度長いものを一人でやると、そろそろ体力的にしんどいかもしれないですけど、次映画をやる時にいいんですよね。

(質問者)2つお伺いしたいです。先ほど展示を拝見しましたら、子どもの頃に好きだったウルトラマンの中に、世間から虐げられていたおじいさんが乗り移った怪物が出てきたとき、ウルトラマンがそれを倒すことができなかったのを見て、監督の中の「正義」が崩れた、ということが書いてありました。もうひとつ、私はやっぱり人間には「加害性」があると思っているのですが、是枝監督が今考えていらっしゃる正義と人間の加害性について掘り下げていただけたらと思います。

もう、1時間半くらいの講演のテーマになりそうですね(笑)。

ウルトラマンの話は、『帰ってきたウルトラマン』の中の「怪獣使いと少年」というタイトルのエピソードなんですけど、小学生の時に観て、こんなものを見せられてしまったって未だに残ってるぐらいとても衝撃的な回でした。でもそれは僕だけではなくて、多分当時の多くの子どもたちも同じだったと思います。ウルトラマンにはいくつか衝撃回があって、『ウルトラセブン』の「ノンマルトの使者」も私たちの「加害性」というものを正面から描いた回で、是非ご覧になるといいと思います。「怪獣使いと少年」と同様で、宇宙からやってきた、私たちとは違う存在のものを追い詰めて殺してしまう男たち、その人たちが助けてくれって言った時に、ウルトラマンが変身したくないという回です。これもすごかったです。要するに、自分がどちら側なのかってことを問われるんですよね。当時、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』は、大人が子どもに向かって本気で作ってる、それこそ「正義」とは何だってことを自らに問いかけながら、子どもだからといって決して馬鹿にしない、むしろ子どもだからこそ大事なテーマを『ウルトラマン』という枠の中でやれる限りやっているというのがとても誠実だなと、そういうものが作りたいなと思います。

「正義」という言葉は、実はものを作っていく上で自分の中には芽生えない言葉で、芽生えない方がいいなと思っている言葉のひとつではあります。

(質問者)2つ質問があります。監督の映画作品は家族をテーマにしているものが多く、ほとんどが現代劇だと思いますが、戦中や戦前の家族をテーマにした作品は考えていますか。

もうひとつは2017年に監督が川喜多映画記念館のトークイベントに登壇された時に、『海街diary』の続編について客席から話題が出たと記憶しています。もし続篇を作るとしたら、どのキャラクターをメインに置きたいですか。個人的には風太がすごく気に入ってるので、風太が成長した2を見たいと思っています。

戦時中の話は、色んな形でやりたいものがいくつかあって、もう10年以上前から色々なところでキャッチボールはしてるんですけど、なかなか実現しなくてですね。でもそれをやらないと引退できないなと思っているので、どこかでやります。それは先ほどの話にあったように、日本人の「加害性」というものをきちんと捉えたものにしないといけないと思っています。それとメディアの問題、映画の問題、映画がその加害にどう加担していたのかということをちゃんとやらないといけないと思っています。自分が関わってるメディアなので、それをやりますっていうのが一つ。

僕、ほとんど自分の作品を見返さないんですけど、時々見返す作品が2つあって、一つは『奇跡』っていう子どもがとにかく元気な映画ですね。あまり落ち込むこともないんですけど、それを見ると元気になるので。あとは『海街diary』ですね、『海街~』は映っているものが愛しいものですから。いまだに『海街』っていうLINEのグループがあって、それで簡単なメッセージとか時々やり取りするんですけど、時々テレビで放送されるとリリー・フランキーさんと「観てますか」「泣きながら観てます」「僕もです」みたいな、「悲しくないのになぜか泣けますね」みたいなやりとりを2人でよくしてます。あの作品にはお葬式が何度も出てきますけど、全体的には僕の映画の中でも悲しくないのになぜか泣けるっていうところが、自分でも気に入っていてですね、ちょっと特別な映画です。ただ続篇は難しいんだな。あれやりきっちゃったから。あの4人以外はあり得ないので、あの後ももちろん描けなくはないと思うし、もし続篇の企画が上がって、あの四姉妹で監督が別だったら、それはなんとしてでも潰しますけど(笑)。あれはやっぱりあの瞬間しか成立しなかった奇跡的な四姉妹だと思っています。ただ吉田秋生さんは、『詩歌川百景』という続篇ではないんですけれども、多少つながりのあるお話を連載されていて、この作品も本当に素晴らしいですよ。あの四姉妹がそのまま出てくるわけではないんですけど、どうせやるなら『詩歌川百景』がいいかな。すごく地味な話なんですけど、素晴らしいですよね。あれができたらいい映画になると思います。

(司会)それではお時間が迫っていますので、名残惜しいですけれども、トークイベントは終了とさせていただきます。監督一言ございますか。

ありがとうございました。このぐらいの人数だと、ちょうど話しているとみんなの顔が見えて、一番話しやすい広さですね。十分に色々なことを話せたか、皆さんの聞きたい話ができたか、ちょっと心もとない部分もあるんですけど、またの機会に。多分もうしばらくは作り続けると思いますので、次の次の次くらいに呼んでいただければまた来たいと思います。